Au XIX ème siècle, le village de Saleich possédait la plus forte concentration de moulins, ce phénomène s’expliquait par l’accroissement de la population qui se fit plus dense tout au long du XVIII ème jusqu’au début du XIX ème siècle. Néanmoins, les moulins qui furent à cette époque des éléments essentiels de la vie quotidienne des Saleichois disparurent et donnèrent place à des ruines. Comment en sommes-nous arrivés là ? Certaines personnes du village pourraient se dire « ce ne sont que des moulins, cela ne nous concerne pas, les moulins ne servent plus à rien », par exemple, néanmoins à travers le témoignage de Marius Cante qui lui, était passionné par les temps anciens de Saleich, était d’un autre avis. Pour lui, ces moulins étaient plus que de simples moulins, en effet, l’histoire des générations des meuniers constituaient des dynasties mais dont la profession est aujourd’hui devenue oubliée ou inconnue.

La plus ancienne des meules utilisées à Saleich date du IVème siècle avant J.C. pendant la période néolithique et a été retrouvée dans la grotte de Chaq.

À cette époque, le grain était écrasé en déplaçant à deux mains le broyeur contre la partie plate afin de le transformer en farine en faisant un mouvement de va-et-vient. Les pierres utilisées étaient des galets de granit provenant de la rivière du Salat.

L’origine des moulins :

Les premiers moulins qui furent les moulins à eau ont été inventés par les Grecs au IIème siècle avant J.C. Cette invention, avancée pour l’époque, fut reprise par l’empire Romain.

Au cours des siècles suivants, l’intérêt créé par cette première mise en avant de l’énergie produite par le mouvement de l’eau, apparu dans certaines dispositions de la loi salique (code de loi datant du Haut du Moyen-Âge). Il fut élaboré entre le début du IV ème siècle et le VI ème siècle pour le peuple des Francs appelés « saliens », dont Clovis qui fut l’un des premiers rois (481-511). Cette loi, devait assurer la protection des moulins.

Par la suite, deux rois achevèrent ces dispositions qui furent Le roi Dagobert (un des premiers rois Mérovingiens) et l’empereur Charlemagne (roi Carolingien) en 798.

Avec la création de la Féodalité : Système politique s’appuyant sur le fief (bien, droit ou revenu qu’un vassal recevait de son seigneur en lui jurant fidélité et honneur et de le servir), les seigneurs avaient à leur disposition les outils de production comme les forges, les fours.

En 1291, le chevalier Arnaud de Calmont grand Maître de la Commanderie des Templiers de Montsaunés,

Obligeait les habitants du village de porter le blé au moulin de la commanderie si cette tâche n’était pas effectuée dans les prochaines 24heures ; les habitants étaient privés du blé porté et devaient payer une certaine somme.

À cette époque, les moulins étaient possédés par les seigneurs, ce qui fut le cas pour les moulins de la commune de Saleich. Ceux-ci furent sous la juridiction des seigneurs jusqu’à la Révolution française.

Les moulins de Saleich du XVIIIème siècle jusqu’à la Révolution :

Au XVIIIème siècle, le document le plus ancien des archives communales de Saleich : Le compois de 1612 rédigé par Jean Gailhard, qui fut le Notaire Royal du lieu de Saleix.

Ce document fut confectionné à partir de travaux mesurant la superficie de terrains effectués entre 1606 et 1607 sous le contrôle du Juge réformateur et conservateur du domaine royal dans la Baronnie d’aspet nommé par Henri IV, Anthoine de Sanson.

Il dévoile l’existence de deux moulins fariniers à trois meules, situés au bord du Riouaris à proximité du moulin de Seillé, devenu aujourd’hui un site touristique. L’autre moulin, lui, est situé sur le ruisseau de Frontfrède. L’un appartenait au seigneur Géraud Déqué , sieur de Moncaup, installé à Saleich.

Sa descendance après lui, occupa le manoir du Castet jusqu’en 1718 où Philippe Déqué de Moncaup s’eteint.

Au cours du XVIIème siècle, trois nouveaux moulins furent dévoilés au grand jour, ils appartenaient à Jean de Vendômois, seigneur de Poucharramet, Castaignède et Saleich. Il avait hérité en 1718 de tous les biens laissés par Philippe Déqué de Moncaup. En effet, ses descendants devaient conserver le manoir Seigneurial de Saleich jusqu’à la Révolution.

Leur construction a débuté entre 1640 et 1660, où Géraud et François Déqué de Moncaup s’assurèrent des services de Jean Lougarre, meunier expert dont son savoir-faire fut connu dans toute la région. Sa descendance dont le savoir-faire se transmit de génération en génération pendant plus de 300 ans.

Au début du XVIIIème siècle, 6 moulins seigneuriaux étaient comptés sur le territoire Saleichois.

Ils furent utilisés par quelques familles de meuniers jusqu’à la révolution mais en faisant un contrat de « sous-afferme ». Ce contrat, était établi par des seigneurs dont les comtes de Vendômois et Mauvezin donnaient à cette époque en fermage, l’ensemble des terres et moulins possédés à un « bourgeois » qui se chargeait de les sous-louer aux meuniers et métayers (il devait cultiver une terre et devait donner une partie de sa récolte).

Les obligations et charges des meuniers à l’époque seigneuriale

À cette époque, les conditions d’entretien des moulins étaient mentionnées dans des contrats intitulés : « contrats de fermage » : Contrat selon lequel le propriétaire (bailleur) laisse à un preneur l’usage d’un bien agricole et le soin de le cultiver sous certaines conditions.

Dans l’un d’eux datant du 9 juillet 1662, Jean Lougarre, meunier au moulin possédé par le seigneur de Saleich est tenu d’entretenir le moulin et de faire toutes les réparations s’il en est estimé nécessaire.

Il était donc important de s’assurer que le moulin était en bon état et parfaitement fonctionnel.

Cela aussi concernait toutes les parties techniques tel le rhabillage périodique des meules, le remplacement des pièces usées, et aussi l’entretien des installations extérieures.

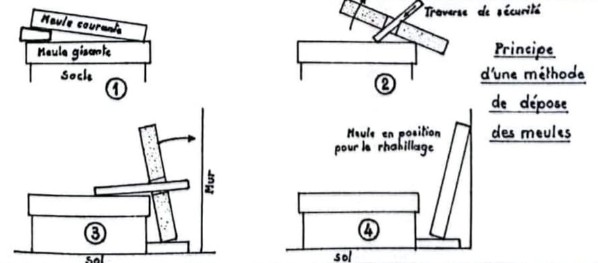

En effet, lorsque les meules sont utilisées quotidiennement pendant plusieurs mois, elles s’usent et ne sont plus efficaces car elles deviennent lisses. C’est pourquoi le rhabillage des meules est une étape importante. Il s’agit de raviver les sillons creusés sur la surface de pierre en contact avec les céréales à moudre.

Cela permet d’aérer la farine et améliorer sa qualité.

C’est pourquoi, le métier de meunier demandait une polyvalence très pointilleuse et permettant aussi bien la dépose des meules pour les remettre en état (rhabillage) , réparer , ou même fabriquer des pièces trop endommagées pour être utilisées.

Pour beaucoup de meuniers à cette époque, étaient soumis à de lourdes conditions de fermages fixées par les seigneurs et pouvaient à peine payer le coût de location.

Ce qui fut le cas à Saleich au XVIIème siècle, le fermage moyen s’élevait à une somme représentant une charge mensuelle de plus de trois hectolitres de grain.

Les moulins de Saleich de 1870 à 1950, les derniers meuniers

En 1825, trois nouveaux moulins ont été notifiés après la Révolution. Deux d’entre eux, ont été construits par la famille Lougarre et le troisième possédé par la famille Gouazé. Pendant la première moitié du XIXème siècle que l’activité des moulins allait atteindre son sommet, faisant alors du quartier de "éras molos" un des plus animés du hameau de Montégut. Néanmoins à cause de la baisse démographique, l'activité des moulins baissa. Cette baisse fut particulièrement marquée à cause d'un phénomène mondial : La Première Guerre Mondiale.

Toutefois, la population ne manquait pas de farine pour fabriquer les pains et nourrir les animaux. Ce qui permit la survie de la profession. Les meuniers devaient s'assurer du transport sur les marchés de la région (Saint-Girons), des produits de la ferme: volailles, fruits, ou les "haricots de Saleich" (spécialité du village). Afin de répondre à de nouveaux besoins entraînés par la modernisation de la société, vers la fin du Second Empire, un des meuniers du nom de Sébastien Gouazé , installa sur le moulin "Molo det Miey" une grande roue à augets (grande roue de 7m de diamètre) assurant le fonctionnement de deux meules, celui d'une scie alternative.

Le moulin "Molo de Haout" , a également eu droit à de nombreux aménagements effectués par Jean Ortet , dont une turbine équipée d'une scie alternative, puis une scie à ruban.

Jusqu'aux années 1950, un nouveau service fut mis au point : le battage des céréales. Mais avec la disparition des derniers meuniers dont Denis Gouazé et Joseph Lougarre, l’histoire des moulins allait toucher à sa fin.

En 1854, arriva l’épidémie du choléra faisant plus de 100 morts dans le village, puis un courant migratoire se produisit menant de nombreux gens quitter la province pour de plus grandes villes de la région comme Toulouse ou Bordeaux, mais aussi par la Grande Guerre mondiale ce qui marqua un fort déclin démographique.

Après la disparition des premiers moulins causée par une crue en 1795, un nouveau moulin fut construit dès le début du Second Empire. Ses descendants l’exploitèrent jusqu’à la fin du XIXè siècle et fut ensuite repris par une famille jusqu’à son arrêt à la fin de la première Guerre Mondiale.

Pendant ce temps , le moulin de Boué, propriété seigneuriale devint la propriété de la Famille Ferran après la Révolution. Il fut ensuite racheté mais malgré cela, la modernisation de ce moulin fut un échec et disparut dans le temps.

DEUXIEME PARTIE : Description technique et fonctionnement des moulins :

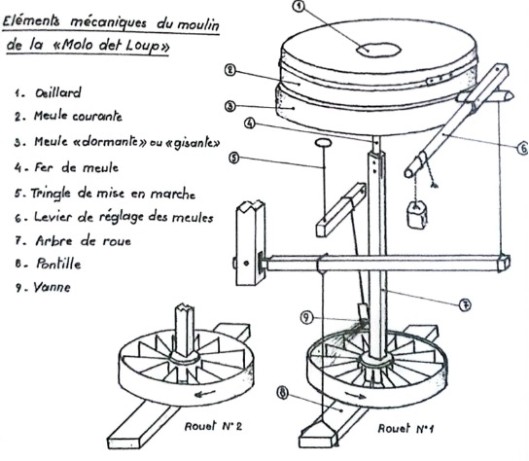

Voici les différents éléments permettant de faire fonctionner un moulin du XVIIIè siècle : (voici un schémas pour illustrer cela)

Depuis le XVIIème siècle , les moulins sont construits à l’origine avec des éléments mécaniques semblables à ceux du moulin « molo det loup ».

Tout d’abord, tous les moulins possèdent trois parties principales : la roue hydraulique, l’arbre de transmission et meules, les accessoires à base de tringles et de leviers utilisés pour la mise en marche et divers réglages et enfin, le dispositif assurant l’alimentation régulière en grain de la meule , et l’adaptation du débit à la nature des céréales moulues.

Le Rouet horizontal dit « arroudet »

Ce système est utilisé dans beaucoup de moulins de la région. La roue hydraulique à axe vertical, aussi nommée « roue des Pyrénées » ou « arroudet » est l’élément moteur du moulin.

Un puissant jet d’eau était projeté et orienté sur les pales, ce qui entrainait sa rotation dès l’ouverture d’une vanne. Ces rouets, avaient une dimension d’un diamètre moyen de 1,25m et comportant une vingtaine de pales, ces rouets étaient dans un premier temps en bois (chêne ou accacia). Mais leur inconvénient était qu’ils s’usaient vite. Ils furent alors remplacés par des roues métalliques.

Le mouvement était alors transmis à la meule courante par « l’arbre de roue », une pièce de section carrée de 0,25m de côté, portant à son extrémité le « fer de meule » qui venait s’engager dans l’anille (pièce métallique, matérialisant un des diamètres du trou central appelé oeillard de la meule de dessus). Le « fer de meule » est incrusté et alors scellé. Son rôle est de transmettre la rotation du gros fer à la tournante.

Cet ensemble, reposait sur une crapaudine placée sur la « pontille », calée à une extrémité sur un appui fixe, et suspendue à un tirant vertical sur lequel agissait le levier de réglage des meules.

La grande roue de la « molo det miey » :

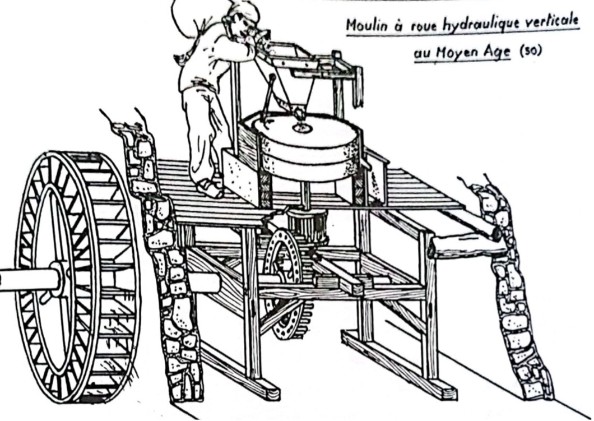

Avec le rouet horizontal, la roue hydraulique verticale fut durant des siècles une des formes d’utilisation de l’énergie hydraulique les plus courantes. L’un des avantages de ce système est celui de la puissance développée, en revanche, il ne peut pas transmettre directement le mouvement de rotation à la meule, et avait besoin d’un mécanisme intermédiaire, le « renvoi d’angle ».

A la « molo det Miey », était installée une grande roue à augets de 7m de diamètre, la pièce de transmission comprenait un pignon en fonte, placé à l’extrémité de l’arbre de roue et engrenant sur une grande couronne comportant des dents. Ces dents appelés « alluchons » fabriquées en pommier, choisi pour ses qualités mécaniques par des artisans locaux (Saleich-Vieille).

Les meules:

Les meules, comportent une partie fixe (socle) appelée « dormante » et une partie mobile, « courante ». Elles avaient un diamètre moyen de 1,40 m pour une épaisseur de 30cm à 40cm et un poids d’une tonne. Elles étaient constituées de quartiers assemblés par un double cerclage métallique.

En revanche, les meules des petits moulins étaient faites en pierre de granit venant des carrières de Brie. La meule mobile, possédait dans sa partie centrale un « oeillard » (trou central) par où le grain était introduit. Elle était en rotation par « l’anille », pièce de fer introduite dans la masse et dans laquelle venait se joindre l’extrémité supérieure du « fer de meule ». Il était guidé par un palier en bois le « boitard ». La qualité de la moiture était déterminé selon l’espace entre les meules. Du concassage aux farines les plus moulues. Ce réglage était fait par le déplacement vertical de l’ensemble rotatif commandé par un levier et maintenu dans la position souhaitée par plusieurs tours d’une cordelette lestée d’une pierre.

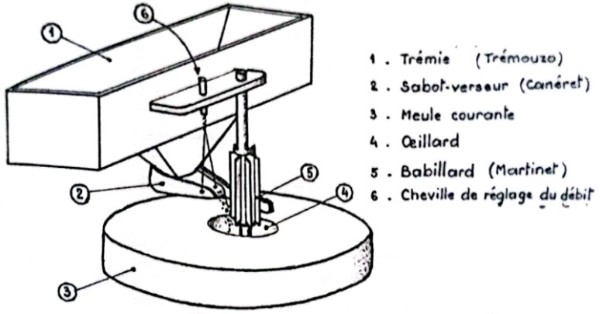

L’alimentation en grains :

L’alimentation en grain était un procédé en plusieurs étapes : Tout d’abord, le grain était versé dans la trémie (petite caisse en bois qui servait comme lieu de réservoir). De là tombait le grain dans le sabot-verseur, assurant l’écoulement régulier dans l’oeillard de la meule.

Le meunier devait surtout veiller à ne pas laisser tourner les moules à vide. En effet, le frottement des pierres mobile contre dormante entraînait une usure rapide faisant perdre leur mordure.

Il fallait donc procéder à une opération nommée « rhabillage des meules ».

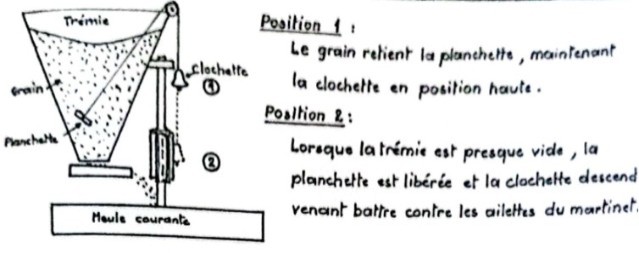

Lorsque le grain venait à manquer dans la trémie, celle-ci disposait d’un système sonore avertissant

Il fallait donc procéder à une opération nommée « rhabillage des meules ».

Lorsque le grain venait à manquer dans la trémie, celle-ci disposait d’un système sonore avertissant l’absence de grains. (Voici un schéma pour illustrer ce procédé)

Le rhabillage des meules :

Cette opération consistait à piquer les surfaces en contact pour en restaurer le mordant. Le piquage était effectué à l’aide d’un marteau spécial, possédant des pointes en acier trempé interchangeables.

Ce témoignage a été relevé par le biais d'un travail d'un saleichois Marius Cante. Cet homme était passionné par l'histoire de son village et y a retranscrit son histoire passée.

"Ses moulins et ses meuniers du dix-septième au vingtième siècle"